위의 이미지는 국민권익위원회의 김영란법 시행령에 의해 내가 사전에 작성해 신고해야 하는 외부 강의 등 신고서 양식이다. 이것을 하나 온전히 작성하려면 적어도 20~30분이 걸린다. 외부 강의를 요청하는 단체의 장의 이름과 주소, 요청한 자의 소속부서와 전화번호까지 알아야하고 강의와 회의를 하는 장소의 정확한 주소까지 기록해야 한다.

거기에 요청사유, 강의 등 회의의 주제, 시간, 사례금을 교통비, 숙박비, 실비까지 구분해서 적어야 한다. 더 기가 막힌 것은 언론 기고에 대해서도, 학회 토론 및 심사에 대해서도 이런 짓을 해야 한다는 것이다. 교육, 홍보, 토론회, 세미나, 공청회, 회의, 언론 기고 등등 학교 밖의 활동은 모두 사전 신고해야 한다는 것이다. 그것도 행사 시•분까지 적으란다.

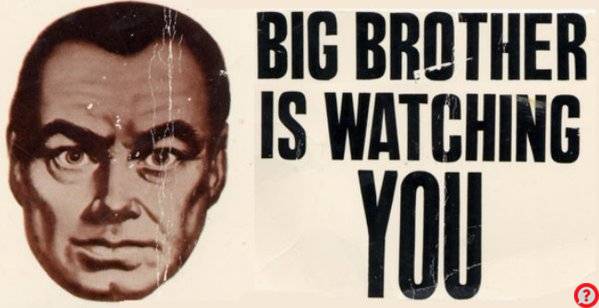

이게 자유 민주국가에서 있을 수 있는 규제라는 발상 자체가 나는 이해가 가지 않는다. 경찰국가, 민중 독재국가의 증거 아닌가?

▲ 빅브라더가 너를 지켜 보고 있다

▲ 빅브라더가 너를 지켜 보고 있다일부 교수들은 이것을 정확하게 신고하지 않는다는 빌미로 학교나 정부가 미운 털 박힌 교수를 징계하는 수단으로 쓸 것이라는 의심을 갖고 있다. 빅 브라더의 작전이 통하고 있다는 증거다.

나는 기득권자의 항변이라는 비난은 두려워하지 않는다. 내 자유를 위해 몇번이고 위헌 소송을 제기할까 하는 생각을 해 보았다. 하지만 우리나라 사법부의 시장경제와 자유에 대한 그간의 판결을 보면서 그 희망도 접고 있다.

우리 사법부는 시장경제의 개념 자체가 없는, 철학 빈곤의 집단이라는 것이 내 관찰의 슬픈 결론이기 때문이다. 사법부의 재산권과 시장 자유에 대한 자의적인 해석이 기업들도 권력에 아부하게 만드는 이유이기도 하다. 사법이 바로 서지 않으니 정경유착, 또는 권력에 굴신하는 것이 생활화되고 있다.

그리고 이런 짓들이 투명사회로 가는 길이고 정의라고 부른다. 국민의당 안철수 대표도 김영란법 개정이 걱정되어 잠을 잘 못 잤다고 하지 않는가.

The university of texas at austin에서 Business Administration 전공. KAIST Venture Investment Holdings CEO & Founder, Korea Advanced institute of Science and Technology (KAIST) Former Dean of College of Business: KAIST 및 Seoul National University